Une poignée de skippers disputent actuellement la dixième édition du Vendée Globe. Le principe de cette course mythique, parfois qualifiée d’Everest des mers, est aussi épuré que possible : un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Une aventure immense. L’occasion de se plonger dans le récit du premier tour du monde, narré avec maestria par Stefan Zweig : 1519, voici Magellan.

Durant les prochaines semaines, de gros monocoques de soixante pieds vont entrer l’un après l’autre dans le chenal du port des Sables-d’Olonne. Sur chacun des bateaux, une petite silhouette lèvera les bras. Ces hommes et femmes que la hardiesse et l’amour de la mer ont poussés au large reviendront d’une retraite un peu particulière : ils auront fait le tour du monde à la voile. Bien qu’ils participent à une course, le public acclamera le dernier avec la même ferveur que le premier. Si l’on en portait encore, la foule leur tirerait bien volontiers son chapeau.

On ne peut qu’être admiratifs devant les témoignages de ces voyageurs intrépides : seuls face aux déchaînements des éléments, seuls face à des décisions qui engagent leur course et leur bateau, seuls, surtout face à eux-mêmes, ils doivent sans relâche faire front aux difficultés qui surviennent de toutes parts. L’angoisse d’une avarie, la possibilité d’une collision avec un iceberg ou un supertanker, la fatigue que les micros-siestes de vingt minutes n’arrivent pas à combler, la peur du chavirage sous gros temps, l’adrénaline de la course : le Vendée est un défi permanent. Relever la tête, rassembler ses forces et aller de l’avant, toujours, envers et contre tout - telle est la loi à laquelle obéissent ces skippers. Elle est dure, mais ils l’aiment. C’est leur caractère.

Sur leurs voiliers racés qui fendent les océans à des vitesses toujours plus vertigineuses, les marins touchent là à un dénuement qui révèle leur vulnérabilité. Lorsque la mer s’y met, que la houle libère sa puissance et que des creux de cinq, dix mètres se forment, alors il n’est plus question de penser aux miles qui les séparent des concurrents. Il n’est plus l’heure, pour le marin, de se faire le chantre de sa propre gloire et de son courage à voguer sur ces plaines azur où nul n’habite. Sans doute touchent-ils ici au sublime. Des sentiments immémoriaux remontent à la surface depuis les temps anciens des cavernes : la lutte pour sa survie, l’échine courbée face à la Nature. Hic et nunc disent les philosophes, ici et maintenant.

Pour mesurer l’ampleur de la tâche et vivre un peu, par procuration, la fabuleuse épopée à laquelle participent ces marins, on ne manque pas de sources auxquelles s’abreuver. Micros tendus aux skippers sitôt qu’ils ont mis le pied à terre, comptes-rendus, documentaires et même - générosité de l’époque - images embarquées partagées en direct sur les réseaux. Pourtant, l’exactitude de ces récits ou la précision des images suffisent-elles à rendre compte de la performance de ces actes et de l’intensité de l’aventure vécue ? Ce que vivent ces forçats des mers est-il dicible, communicable ?

Reste une autre voie, celle qui consiste à se plonger dans le récit magistral que fait Zweig du tour du monde entrepris par Magellan. Cette épopée dont l’auteur dit qu’elle est peut-être la plus magnifique odyssée de l’histoire de l’humanité est de celles qui inspirent tout autant qu’elles terrifient. Le 20 septembre 1519, cinq navires quittent le port de Séville. À bord, deux cent soixante-cinq hommes. Le 6 septembre 1522, un des navires partis trois ans plus tôt, alors que, étant sans nouvelles, et plus de mille jours étant passés, l’on croyait la flotte engloutie, Le Victoria - miracle ! - est là. Un sur cinq, c’est déjà beau, se dit-on. Mais lorsque seulement dix-huit

hommes apparaissent sur le pont, alors on prend conscience du coût du tour du monde. Qu’importe, la gloire est faite et la Terre achève de prendre forme.

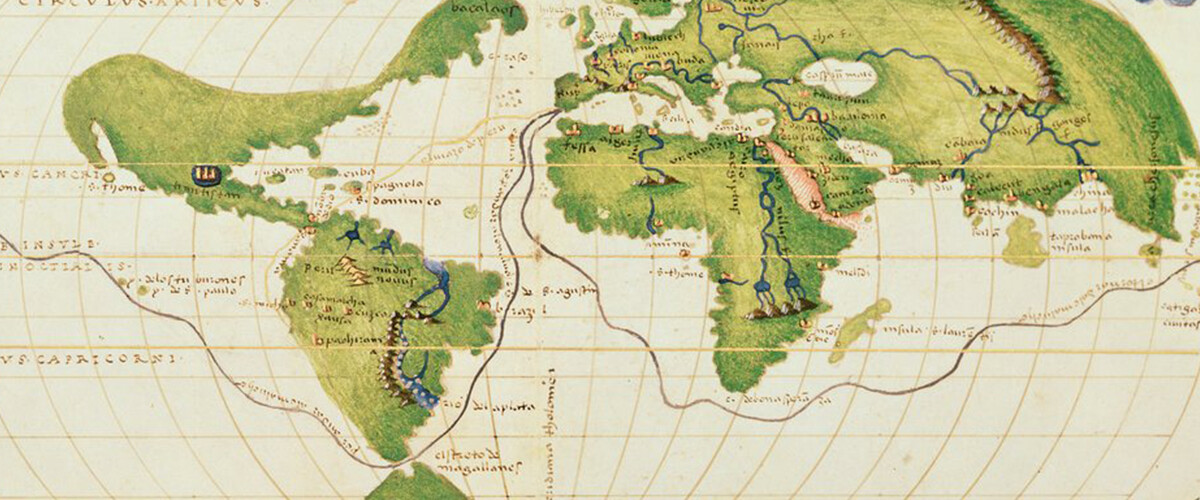

Zweig nous parle d’un temps que les modernes ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, c’est- à-dire au Moyen Âge, la géographie ptoléméenne fait autorité : l’Océan Atlantique est une étendue d’eau illimitée et infranchissable, la rotondité de la Terre n’est qu’un songe de quelques fous. Alors vient l’époque des conquistadors. Christophe Colomb, Bartholomeu Diaz, Vasco de Gama et Cabot, tous prennent l’Est pour repère : ils iront partout, mais pas par là. Enfin l’Amérique apparaît aux yeux de l’Europe, la côte occidentale africaine se dévoile, et enfin, Magellan se dresse et dit : le tour de la petite sphère bleue, c’est pour moi.

Le talent de l’auteur est de replacer cette aventure particulière dans la grande fresque de l’histoire universelle. Pour Zweig, à travers les hauts faits de ces marins, c’est l’humanité qui se réalise. Quant à l’équipage, il faut comprendre le contexte qui l’a poussé à mettre le cap à l’Ouest. Magellan n’a pas pu hisser les voiles avec la seule force de sa volonté, tel un aventurier romanesque qui s’en va vers l’inconnu et qui espère lever le voile d’un monde nouveau. En tout cas, cela ne suffit pas. L’expédition est d’abord un moyen pour l’Espagne de découvrir de nouvelles routes maritimes vers les Indes et d’obtenir avec elles un accès direct à certaines ressources. Il faut se libérer de la mainmise des sultans de Malabar et d’Égypte, de la république vénitienne qui, tous, prélèvent plus que leur dû sur ce commerce entre Orient et Occident. La maxime de Walter Raleigh est restée célèbre : « Celui qui commande la mer commande le commerce ; celui qui commande le commerce commande les richesses du monde. » Les richesses d’alors, ce sont d’abord les saveurs, les épices et les aromates orientaux, tant chéris par les palais européens. Qu’on essaie de se représenter qu’à cette époque, le poivre possède une telle valeur qu’il se vendait au grain et qu’on traitait volontiers de « sac à poivre » quelqu’un d’immensément riche. Aux forces agissantes du commerce, des rois et de l’Histoire, Stefan Zweig ajoute celle de la passion humaine. Un amiral, des capitaines, un équipage et un projet fou ; pour peu que Magellan fasse partie de l’équipe, le plus dur est fait !

L’auteur agit en écrivain. Il ne se contente pas de donner une version exhaustive de l’aventure, tirée des carnets de bords ou des témoignages ; Zweig fait vivre ses héros. L’écrivain viennois est connu pour la finesse de ses descriptions psychologiques et pour la minutie dont il fait preuve quant à l’intimité de ses personnages. Cet ouvrage ne fait pas exception. Zweig ne fait pas œuvre d’historien mais agit plutôt en conteur. Il narre les évènements avec fidélité mais y ajoute du souffle. Tel un Grec écoutant l’aède Homère, l’on se trouve emporté par le destin d’un homme, pris par la beauté d’une idée et la grandeur de l’épopée. L’on suit pas à pas ce qui se trame dans les coulisses, ce que les matelots se disent au fond des cales, ce qui traverse le cœur de ces hommes. Si l’ambition de Magellan et la promesse de gloire avaient sans doute façonné l’esprit des marins au chant du départ, que reste-t-il après des mois de traversée épique en mer, lorsque les vivres commencent à manquer et que le doute se répand insidieusement ?

Scénario incroyable mêlant trahisons, suspens, rebondissements incessants, grands hommes et petits forbans, ce livre est comme un très bon roman d’aventure, sauf que tout y est vrai. Il convoque l’imaginaire de la piraterie, avec ses navires qui croisent, battant pavillon espagnol ou portugais, avec ses conquistadors partant à l’assaut des terres vierges. Ce périple insensé se déroule à l’heure des grandes découvertes et de l’avènement de la modernité. L’histoire de la route qui permet de faire le tour du monde n’a rien à envier aux meilleures séries et à leurs cliffhanger. Racontée par Zweig, cela nous donne une merveilleuse lecture, et un grand Magellan.

Ainsi, à Zweig de conclure : « L’exploit de Magellan a prouvé, une fois de plus, qu’une idée animée par le génie et portée par la passion est plus forte que tous les éléments réunis et que toujours un homme, avec sa petite vie périssable, peut faire de ce qui a paru un rêve à des centaines de générations une réalité et une vérité impérissables. »

Une maxime à appliquer en mer, donc - et ailleurs.